伤口愈合,是一个复杂而精密的生物学过程。无论是手术切口、烧伤还是慢性溃疡,愈合过程都容易受到感染、炎症反应和组织再生能力不足的干扰。传统的伤口敷料如纱布、薄膜或水胶体,虽广泛应用,却存在吸收性差、易引发二次损伤、不能提供湿润环境等局限。尤其对于糖尿病患者或老年人而言,伤口愈合缓慢甚至停滞,已成为临床治疗中的一大难题。

在此背景下,科学家们开始将目光转向自然界中具有悠久药用历史的植物提取物。姜黄素——来自姜黄根茎的金黄色活性成分,便是其中备受瞩目的一员。它不仅具有强大的抗炎、抗氧化和抗菌特性,还能促进胶原蛋白合成和血管生成,加速肉芽组织形成。然而,姜黄素本身水溶性差、稳定性低、生物利用度有限,直接应用于伤口效果并不理想。

近年来,纳米技术的兴起为这一难题提供了全新的解决方案。一项发表于《 Arabian Journal for Science and Engineering》(影响因子=2.9)通过将姜黄素封装于聚合物纳米粒子中,研究人员成功提升了其稳定性、控制释放能力和皮肤渗透性,使其真正成为“智能愈合剂”。

01 纳米包裹:姜黄素的“隐形战甲”

为什么要把姜黄素“装”进纳米粒子?答案在于“精准递送”与“持续释放”。

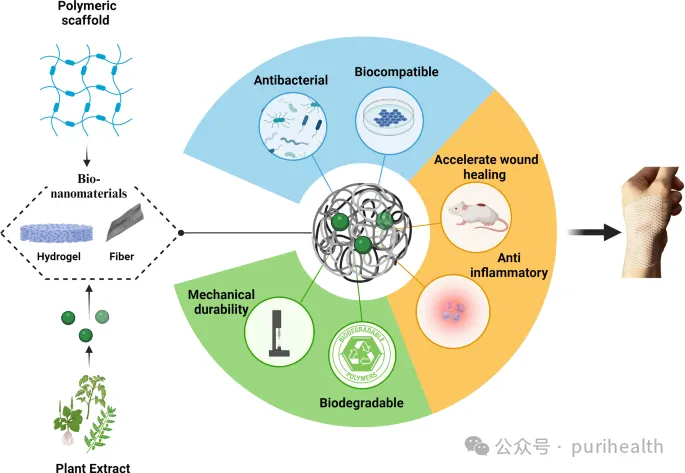

姜黄素虽然功效多样,但其分子结构导致它容易在体内快速代谢,难以在伤口部位积累有效浓度。而聚合物纳米粒子——如壳聚糖纳米粒(Cs-NPs)——就像一套量身定制的“隐形战甲”,不仅能保护姜黄素不被降解,还能将其精准输送至伤口深处,并实现缓慢、持续的释放。

研究发现,负载姜黄素的壳聚糖纳米粒子(Cur-Cs-NPs)在体外划痕实验中表现出显著的伤口闭合能力。与游离姜黄素相比,纳米包裹后的姜黄素在24小时和48小时内的闭合宽度分别达到45 mm和78 mm,远优于传统形式的59 mm和65 mm。这意味着,患者不需要频繁更换敷料,减少了因撕扯敷料带来的二次创伤,也降低了感染风险。

更令人惊喜的是,这种纳米载体系统还具备良好的生物相容性和可降解性,不会在体内积累或引发免疫反应,真正实现了“治疗即愈合,愈合即消失”的理想状态。

02 从实验室到临床:姜黄素纳米制剂的未来价值

将姜黄素与纳米技术结合,不仅仅是技术上的突破,更代表着伤口治疗理念的转变:从被动覆盖到主动干预,从单一抗菌到多维促进愈合。

这项研究的价值主要体现在三个方面。一是提升治疗效果与患者体验。纳米包裹后的姜黄素不仅能更快闭合伤口,还能通过抑制炎症因子(如TNF-α)、促进生长因子(如VEGF和TGF-β)的表达,实现无疤愈合、减少疼痛和并发症。这对慢性伤口患者(如糖尿病足)尤其重要。

其次,可以降低医疗成本与社会负担。慢性伤口在全球影响数百万人,每年仅在美国就造成200亿美元的医疗支出。能加速愈合、减少换药次数和住院时间的疗法,将极大缓解医疗系统的压力。

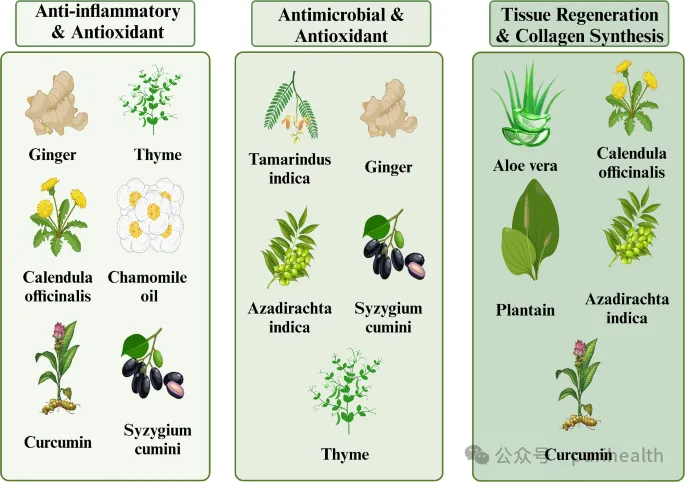

最后,也无形中推动天然药物与现代科技的融合。姜黄素作为传统草药的代表,通过纳米技术焕发新生,也为其他植物提取物(如金盏花、印楝、洋甘菊等)的应用提供了范本。这种“绿色+科技”的模式,既符合可持续发展理念,也拓宽了天然药物在现代医学中的应用边界。

03 结语

姜黄素不再是厨房中的调味料,也不是古老药典中的传说。在纳米技术的赋能下,它正成为伤口愈合领域的一颗新星。未来,随着更多临床研究的推进与制剂工艺的优化,我们有理由相信,这种源自自然、精于科技的智能愈合系统,将真正走进医院、诊所甚至家庭,为无数患者带来更温和、更高效、更经济的愈合体验。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.147220